Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía "Manuel del Castillo Negrete"

Morfología urbana de poblados con acequias en la cuenca de México

Alejandro Jiménez Vaca

Estudios sobre conservación, restauración y museología

VOLUMEN III

ISBN: 978-607-484-747-5

publicaciones@encrym.edu.mx

www.encrym.edu.mx/index.php/publicaciones-encrym

Perspectivas del patrimonio en la ciudad

Estudios sobre conservación, restauración y museología. Vol. III

Acequia, canales, arquitectura virreinal.

Para analizar los poblados que contaron con acequias en la cuenca de México se realizó una revisión histórica de la tecnología hidráulica europea y prehispánica, así como su utilización durante el periodo novohispano, sus procesos constructivos, usos y mantenimiento; a la vez, se muestran las afectaciones de la traza urbana de los poblados localizados en los lagos y en las riberas de los mismos, desarrollándose una clasificación de sus diferentes tipologías respecto de su correlación con los lagos, así como del cambio en el uso de los elementos urbanos que componen este tipo de poblaciones a través de los años.

Los lagos de la cuenca de México se conformaron por L medio de escorrentías provenientes de las sierras que la rodeaban, así como de ríos y manantiales; en cuanto a las acequias, éstas se alimentaron de la misma manera que los lagos: ramificando canales de las fuentes mencionadas o por medio de los mismos lagos. La provincia de Chalco se abasteció de agua de los ríos Tlalmanalco y Amecameca; en la zona norte, los ríos Guadalupe, Tlalnepantla, de los Remedios y Cuautitlán surtieron de agua a numerosos ranchos, cultivos y haciendas; en la zona sur, los ríos Churubusco, de la Piedad, Coyoacán y San Ángel fueron las principales afluentes para los poblados de esta zona, mientras en la región nororiente esa función la desempeñaron los ríos Texcoco y Papalotla. Fueron numerosos los manantiales que existieron en la cuenca de México, utilizándose estas aguas para el abastecimiento de agua potable, la alimentación de acequias destinadas a la navegación, acequias que regaban campos de cultivo o para impulsar maquinarias destinadas a la producción, como fueron los casos de Texcoco, Culhuacán, Coyoacán, Churubusco, Xochimilco, Mixquic, Azcapotzalco y Chimalhuacán.

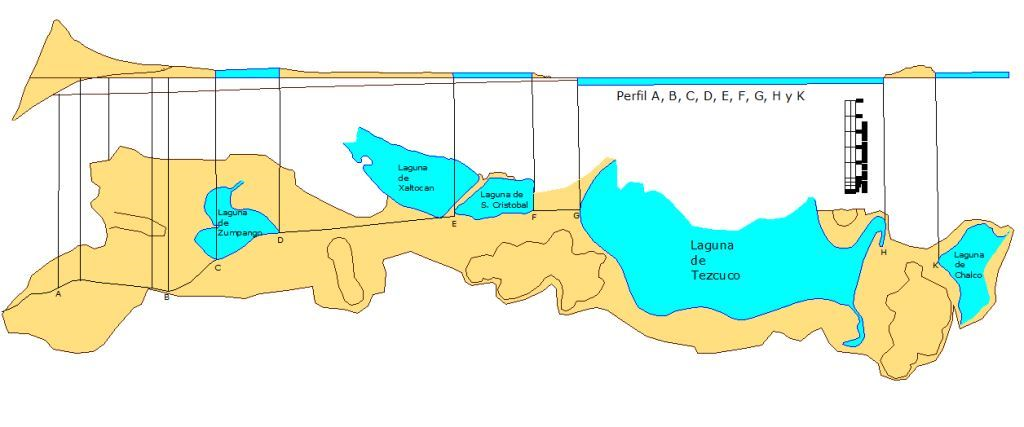

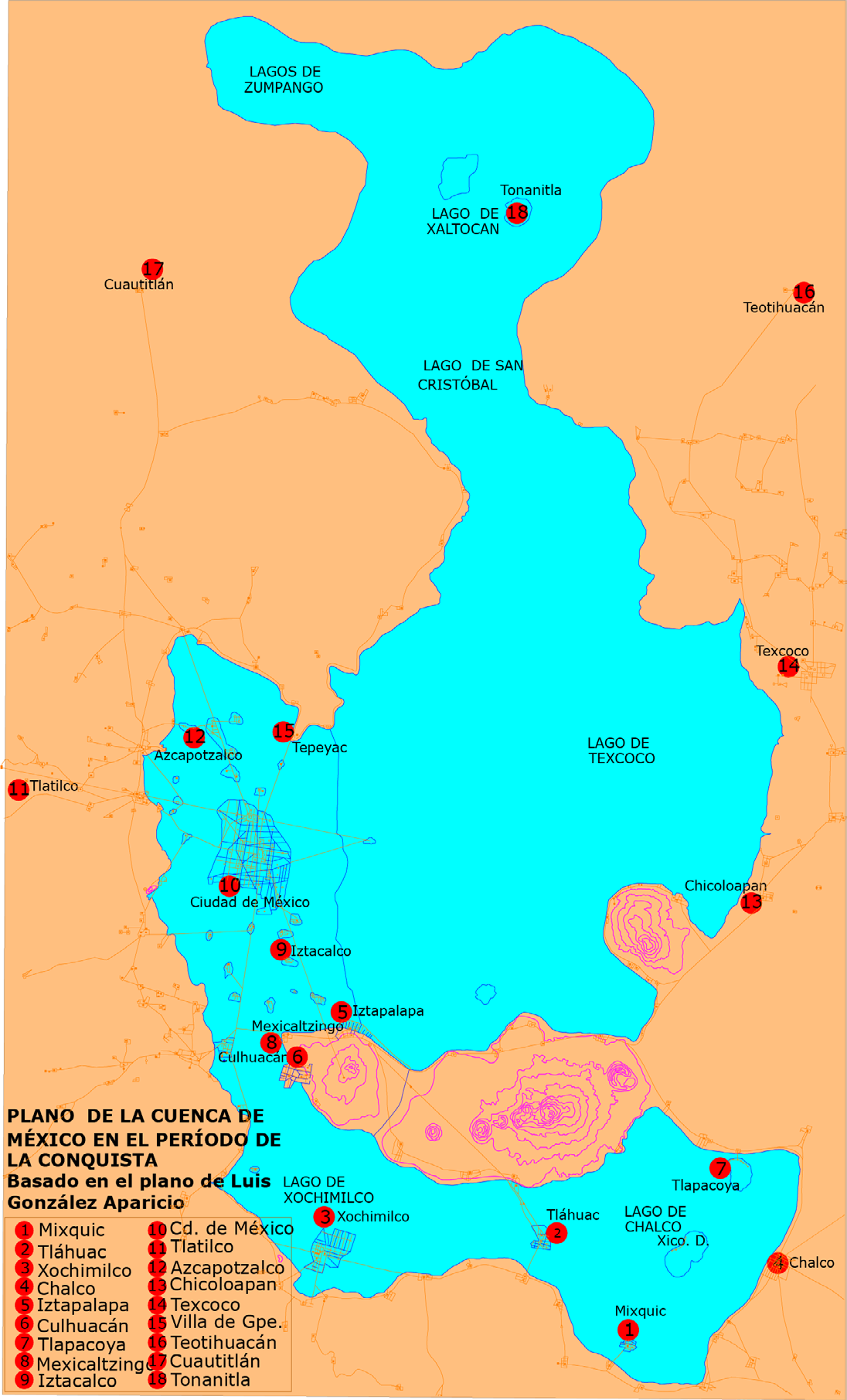

En lo que se refiere al nivel de los lagos, el más bajo era el lago de Texcoco, el cual sirvió como referencia de titud; de esta manera la sucesión de alturas de los lagos de la cuenca era la siguiente: hacia la zona sur, el lago de México se encontraba a una altura mayor; le seguía el de Xochimilco y por último el de Chalco; en lo que respecta a los lagos de la zona norte, en altitud se sucedían el de San Cristóbal, el de Xaltocan y el de Zumpango, desaguando todos ellos el uno en el otro, hasta llegar al de Texcoco, tal y como se puede observar en el plano del siglo XIX de los ingenieros M.L. Smith y E. L.V. Hardcastle, donde a través de una planta y un corte de la cuenca se puede observar la relación de altitudes que presentaban los lagos en esta época (véase figura 1).

Aunque los lagos se alimentaban de agua dulce, existían zonas en que prevalecía la salinidad, como se observa en poblados que hoy se asientan sobre el fondo de los antiguos lagos, con el consecuente efecto sobre múltiples edificaciones y cultivos en Chalco (Jalpa, 1998:135), Mixquic, Tláhuac, Xochimilco y Ecatepec. Esta situación se debe a la existencia de los suelos denominados feozems y solonchaks, donde la presencia de sodio es muy alta, tanto en los llanos de Teotihuacán y Zumpango como en el fondo de las antiguas zonas lacustres de Texcoco, Xaltocan y Chalco (Cervantes, 2000:47-48); además se dispone de los datos históricos ofrecidos por Manuel Rivera Cambas acerca del lago de Xaltocan, al que describe como de agua salobre y de un tono rojizo muy subido (Rivera, 2000:26).

Las acequias novohispanas localizadas en terreno firme, tanto en las riberas de los lagos como tierra adentro, eran excavadas y consolidadas con el apisonamiento de tierra, además de plantarse árboles en las orillas o ribas, de modo que las raíces las consolidaban, evitando así que perdieran su forma; en otras ocasiones podían tener un revestimiento de piedra o ladrillo, con o sin aplanado de cal-arena. El conocimiento de los tratados de arquitectura europeos en el territorio novohispano se manifestó de distintas maneras, desde las referencias que hace el arquitecto carmelita fray Andrés de San Miguel a tratadistas del viejo mundo hasta documentos de época como la Architectura Mechanica conforme la práctica de esta Ciudad de México (Schuetz 1987:100-101), de principios del siglo XIX, donde se mencionan los conocimientos, los instrumentos y libros con que los maestros mayores deberían de contar; entre esos aparatos se menciona una mesa portátil con tripié que debe estar mirando al oriente -la cual recuerda a la plancheta del arquitecto español Antonio Plo y Camín en su tratado del Arquitecto Practico, Civil, Militar y agrimensor (Plo, 1838), que aparece en un plano del maestro mayor de la Ciudad de México Ignacio de Castera-, y que se utilizaba para la construcción de obras en general, incluyendo obras hidráulicas como las acequias.

En cuanto al uso de las acequias en la cuenca de México, éstas se caracterizaron por un empleo agrícola de origen prehispánico, el cual era utilizado en los sistemas de chinampas de lago y de tierra adentro; estas últimas estaban ubicadas en las riberas de los lagos y eran alimentadas por medio de canales. Además destacaban, en los sistemas agrícolas autóctonos, el sistema de metepantles o cultivos de terrazas en las zonas montañosas, sobreviviendo estos métodos durante el periodo virreinal e incorporando los sistemas de cultivo europeos, como el sistema de irrigación por tandeo propio de las huertas de Valencia y Murcia. Este último esquema traído por los españoles se utilizó en la cuenca de México, sobre todo en la zona de la provincia de Chalco y la zona norte de la región de Texcoco, abarcando los municipios de Tepetlaoxtoc y Papalotla hasta llegar a las cercanías de Teotihuacán; se utilizaba además en la zona de Tepotzotlán, en los alrededores del Colegio de San Francisco Javier. La zona de mayor importancia para la producción agrícola en toda la región fue la zona de los lagos de Xochimilco-Chalco, tanto en tiempos prehispánicos como en el periodo novohispano; en la zona del lago de Xochimilco destacaban Xochimilco y Tláhuac, y en la zona del lago de Chalco los principales sitios fueron Mixquic, Xico, Ayotzingo y Chalco. En la calzada de Tacuba se realizó el repartimiento de solares a los conquistadores para que establecieran sus casas, huertas y granjas a lo largo de toda la calzada. Los dueños de esas propiedades gozaron de gran beneficio, pues se encontraban en el trayecto del acueducto de Chapultepec, a lo cual se sumaba lo fértil de las tierras, razón por la cual Tacuba, junto con otros poblados vecinos, como Azcapotzalco y Tlalnepantla, llegó a ser una región extremadamente productiva y aportaba a la ciudad gran cantidad de productos (Reyna, 1995:17-27)

Las acequias son consideradas sinónimo de acueducto, denominándose acequia el canal que lleva el agua, aun cuando el líquido sea llevado por medio de sistemas elevados a través de grandes arcadas. Sin embargo, las acequias son más conocidas por estar construidas a nivel de tierra y a cielo abierto, como en el caso del acueducto de Chapultepec que abastecía de agua a la ciudad de México-Tenochtitlán; el acueducto del Acuecuexcatl y el sistema de riego de Tetzcutzingo. En el periodo novohispano se reconstruyó el acueducto de Chapultepec mediante el sistema constructivo prehispánico original, y que logró conservarse así durante varias décadas. Además se contaba con el acueducto de Sanco Pinca, que partía de Azcapotzalco y abastecía de agua a la parcialidad de Santiago Tlatelolco, el cual se encontraba a nivel de suelo y a cielo abierto. En el caso de Churubusco se alimentaba con agua proveniente del histórico manantial de Acuexcuecatl, además de encontrarse muy cercano al afluente del río Churubusco, del cual se desprendían varias acequias para dirigirlas a zonas de cultivos. En la región de Texcoco, y en lo referente a los abastos de agua dulce, éstos se hacían por medio de acequias alimentadas de un manantial nacido a pie de monte en un lugar llamado San Francisco; primero pasaba por los molinos de las Flores y de la Blanca, después servía para el beneficio de varias haciendas (Rivera, 2000:518).

La región norte de la cuenca de México fue vista como la zona más idónea para realizar las obras de desagüe que se fueron requiriendo durante el periodo virreinal, y durante los dos siglos que le precedieron las características topográficas del norte de la cuenca fueron esenciales a fin de elegir ese sitio para la ejecución de las obras. Por su trascendencia y magnitud, durante esa etapa las obras más conocidas fueron el tajo de Nochistongo y el túnel de Huehuetoca, así como el desagüe del río Cuautitlán; posteriormente, durante el gobierno del general Porfirio Díaz se construyó el túnel de Tequisquiac; por último, en la década de 1970 se realiza la obra del drenaje profundo, cuyo punto de origen es la Ciudad de México para desembocar en las cercanías de Tequisquiac. (DDF, 1975: 86-87).

La prioridad de mantener bajo control los niveles de agua de la Ciudad de México provocó que en varias ocasiones se evitara que el agua pasara hacia el lago de México, causando inundaciones en la zona sur que perjudicaban los cultivos de chinampas; por ello se proyectaron varias obras de desagüe en esta zona que no llegaron a realizarse por lo oneroso de las mismas;en consecuencia, la solución que decidieron llevar a cabo fue desviar la corriente de varios de los ríos alimentadores del lago de Chalco, realizándose trabajos de encauzamiento por medio de grandes acequias. Éstas fueron aprovechadas por los dueños de las haciendas, quienes acaparaban el vital líquido y así provocaban constantes conflictos con los agricultores chinamperos; tales obras funcionaron sólo de manera parcial porque nunca se concluyeron, además de que el mantenimiento que demandaba su funcionamiento no resultaba proporcional con la constancia requerida (Jalpa, 1998:179-185).

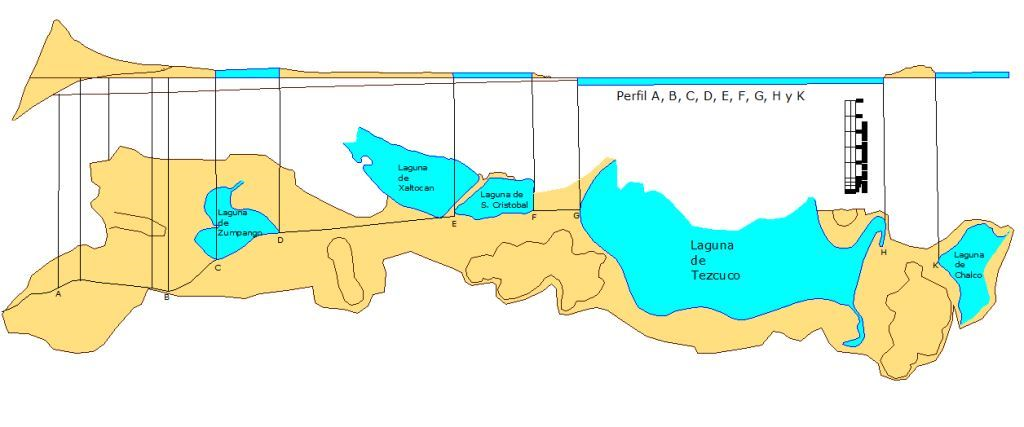

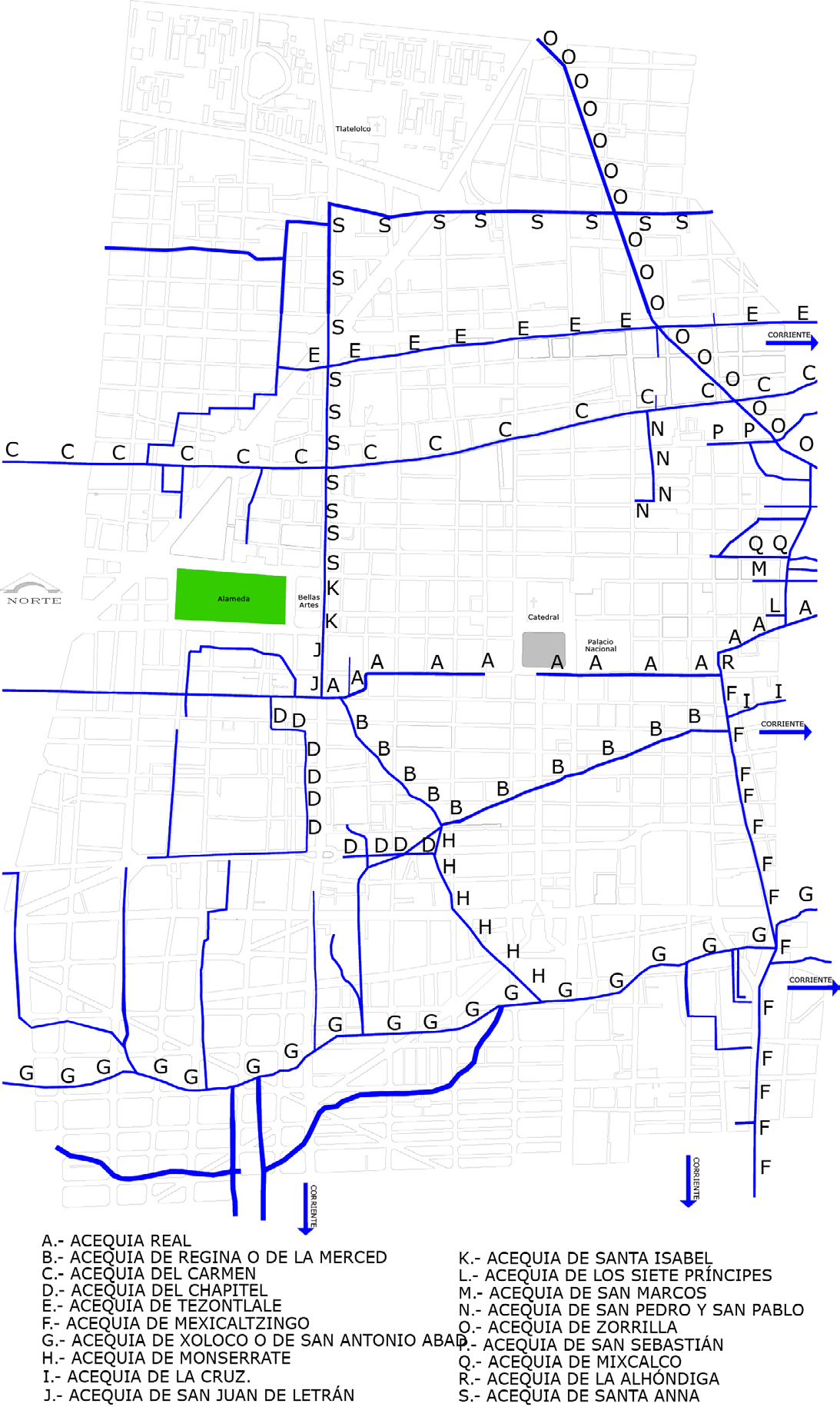

Debido al bajo nivel de los lagos y al repliegue de las aguas en temporada de secas era necesario excavar dentro del propio lago para construir acequias y asegurar una cantidad de agua que permitiera la navegación en cualquier época del año, una práctica que ya se realizaba desde el periodo prehispánico, continuando durante el virreinato y el siglo XIX. La ruta acuática más conocida era la que comunicaba a la Ciudad de México con la Provincia de Chalco: comenzaba su trayecto en el embarcadero de Roldán, de ahí seguía hacia el sur por los poblados de La Coyuya, Santa Anita, Iztacalco, San Juanico y Mexicaltzingo, rodeando el lado poniente del cerro de la trella por el pueblo y el dique de Culhuacán, para luego pasar por los barrios de San Andrés y Tomatlán, localizados al surponiente del cerro de la Estrella. De ese punto se desprendían dos acequias que se dirigían al pueblo de Xochimilco, una en la cercanías del barrio de Tomatlán y la otra más adelante de este poblado, continuaba su recorrido al pueblo de San Gregorio y seguía el trayecto de la acequia proveniente de la Ciudad de México, la cual seguía su recorrido hacia el pueblo de Tláhuac y después a la isla de Xico, de donde se ramificaba otra acequia que se dirigía a Tlapacoya y de ahí al embarcadero de Santa Bárbara, en el actual municipio de Ixtapaluca;en lo que respecta a la acequia principal, que venía de la Ciudad de México, continuaba de Xico hasta el embarcadero y pueblo de Chalco, donde tenía su destino final. En lo referente a la navegación en la zona del lago de Texcoco, ésta se realizaba por medio de varias acequias que comunicaban la Ciudad de México con Texcoco; además existía una que salía de Totolcingo, localidad ubicada al norte de Texcoco, pasaba por el Peñón de los Baños y al parecer existió una continuación que unía este canal con el que se prolongaba de la acequia de San Lázaro hasta el pueblo de Chimalhuacán, pues Rivera Cambas refiere otra vía fluvial en el siglo XIX, que partía paralela a la vía con dirección a Chalco, sólo que iba a Los Reyes, después se desviaba hacia San Vicente, pasaba por la hacienda de Chapingo y finalmente llegaba a Texcoco (Rivera, 2000:517-518) (véase figura 2).

Los lagos eran alimentados por medio de ríos, manantiales y arroyos, los cuales eran aprovechados como fuerza motriz de diversas fábricas novohispanas. En la zona poniente, en el trayecto del acueducto de Chapultepec se ubicaron varias haciendas y molinos, destacando entre éstos el Molino del Rey; en la parte norte, en el trayecto de la calzada de Guadalupe, se encontraban varias haciendas que se abastecían de los ríos Tlalnepantla y Guadalupe. En la parte sur en el poblado de Culhuacán se encontraban varias acequias que se surtían de la alberca situada enfrente del convento y al frente de éste se encontraba el molino de papel que se abastecía de una alberca más pequeña de la que se desprendía una acequia, quedando vestigios del mecanismo para producir el papel. En cuanto a la industria relevante en la zona del lago de Texcoco, Ribera Cambas menciona un molino de trigo y una fábrica de hilados que se encontraba en Chimalhuacán y cuya maquinaria era accionada por medio de la fuerza hidráulica proporcionada por un manantial; mientras en Texcoco se encontraban los molinos de las Flores y la Blanca, que se abastecían de un manantial localizado en un sitio denominado San Francisco (Rivera, 2000:523-535).

En las crónicas de Hernán Cortés (2010:77) y Bernal Díaz del Castillo (2009:159-160) acerca de la conquista de la Ciudad de México, y de los poblados que se situaban en los lagos de la cuenca de México, es notable la descripción que hicieron en cuanto a la disposición de canales alrededor de las zonas chinamperas como Xochimilco, Tláhuac y la propia Ciudad de México. Ambos hacen hincapié en la utilidad de las acequias como barrera militar, en tanto obstaculizaban el acceso hacia los poblados, contando -al igual que Tenochtitláncon puentes que se retiraban para evitar el arribo de ejércitos enemigos, similitudes que los conquistadores encontraban con ciudades occidentales donde esos elementos se utilizaban con la misma finalidad. En consecuencia el conocimiento del tán extremeño en tácticas militares fue evidente al emplearlas en el asedio a Tenochtitlán, a la cual no podían ingresar con caballos, cañones y tropas a pie -que eran el fuerte de los peninsulares-, por ello la táctica para contrarrestar esa protección fue cegar las acequias con los restos de las casas (Cortés, 2010:183-184) (Bernal, 2009:249 y 345).

El mantenimiento más constante realizado a las acequias durante el virreinato fue de tipo correctivo, es decir, se limpiaban solamente las zonas que presentaban problemas, ya sea por azolves acumulados que ocasionaban inundaciones parciales, o porque dificultaban la navegación. Las acequias también recibían reparaciones mayores que consistían en excavar de nuevo secciones de acequias que se habían cegado por azolves, así como en delimitar o reconstruir sus orillas o ribas, además de plantar árboles en las orillas de las acequias y reparar los pretiles (AGN, Obras Públicas, Año 1787, vol. 27, exp. 5). La mano de obra para la limpieza de las acequias se obtenía principalmente de los indios avecindados en los pueblos de la región, continuando la costumbre de emplearlos en obras de beneficio común denominadas coatequitl o tequios, (Gibson, 2007: 227). En un inicio fueron los encomenderos quienes se hacían cargo de proporcionar la mano de obra al gobierno virreinal, como parte del tributo que debían aportar a la Corona española (Gibson, 2007: 226); sin embargo, al debilitarse las encomiendas los corregimientos fueron los encargados de la administración de gobierno, convocando a laborar en obras públicas mediante los denominados "llamamientos" (Gibson, 2007: 227), Entonces debían rotarse los periodos de trabajo en que colaboraban con las obras públicas, ello mediante los denominados "repartimientos" (Gibson, 2007: 229). Pero también podía incluir a los reos de las cárceles, obligándolos a trabajar en esas labores como parte de su condena (AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Sección Ríos y Acequias, exp. 113, C. 6486).

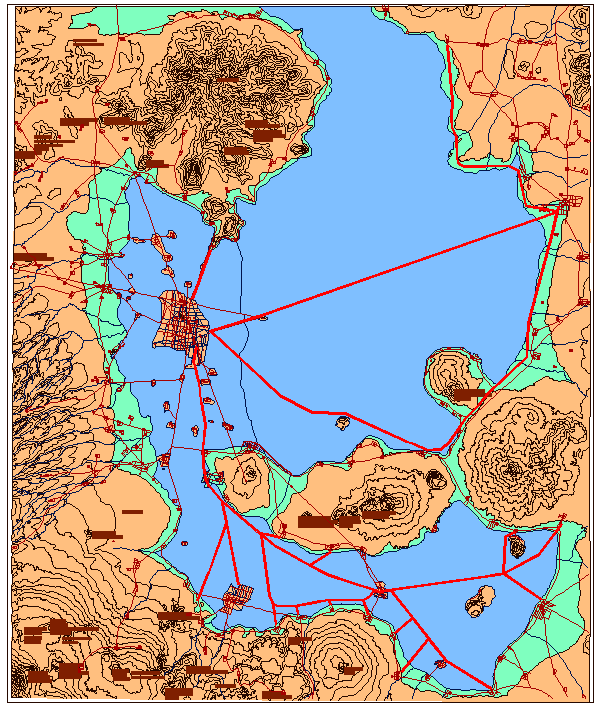

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, como consecuencia del interés por mantener el buen estado de las acequias, se planteó realizar la limpieza por medios mecánicos, tal solución se logró por medio de los "pontones", es decir, pequeñas embarcaciones con cucharas que servían para excavar extraer los azolves de las acequias (AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Sección Policía y Empedrados, 1792, exp. 32, C. 6466). Además, en el Archivo Histórico del Distrito Federal se localizó un expediente que trata sobre la construcción de una pequeña flota de pontones y canoas para la limpieza de las acequias en el periodo en que gobernó el virrey Revillagigedo; ese método fue utilizado por lo menos durante tres años, lapso en el que se dedicó un presupuesto anual al mantenimiento de estas embarcaciones y al sueldo de los operarios (AHDF, Fondo Ayuntamiento del Gobierno del Distrito Federal, Sección Ríos y Acequias, vol. 3873, exp. 171, año 1775). Asimismo constan otros dos registros de la misma época: el primero se relaciona con un pontón construido en el año de 1795, el cual limpiaría la acequia que iba de México a Chalco y sería operado por dos personas (AGN, Obras Públicas, vol. 7, exp. 4); el segundo registro se refiere a un proyecto para construir un pontón en 1821 por parte del ingeniero José Bravo, una embarcación operada por diez hombres que se ocuparía de diversas tareas, entre ellas la construcción de fosos o acequias para la protección de la ciudad, así como para profundizar y ensanchar las existentes, y además se planteaba que sirviera para la limpieza de acequias lagos (AGN, Fondo Indiferente Virreinal, Sección Ríos y Acequias, exp. 28 C. 5794) (véase figura 3).

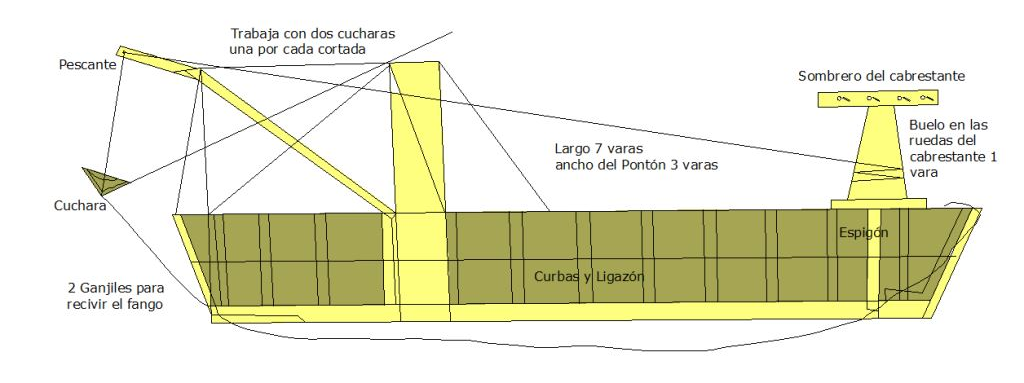

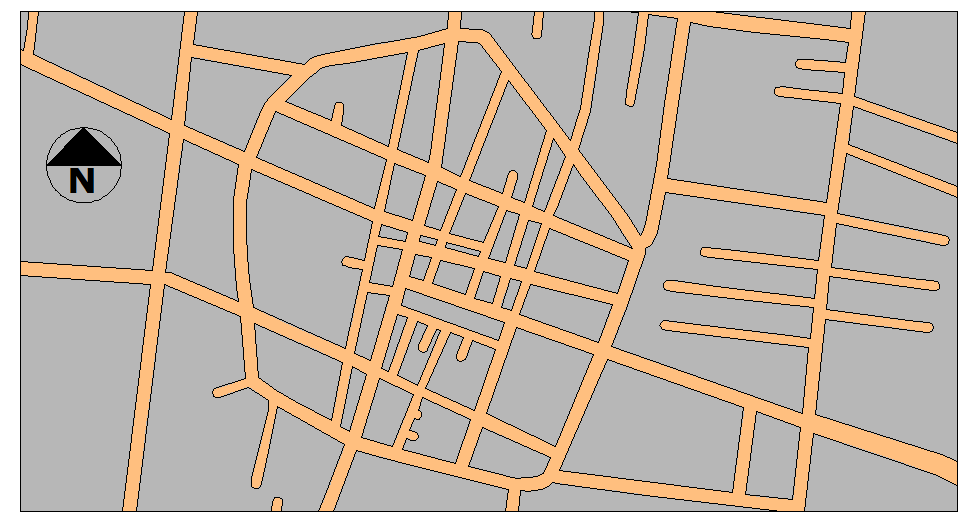

A partir del plano de Tenochtitlán del arquitecto Luis González Aparicio (González, 1973), se realizó una identificación de la ubicación de los poblados de la cuenca de México y su relación con los lagos, identificándose cuatro tipos de poblados pertenecientes al periodo prehispánico que tuvieron una continuidad durante la etapa novohispana. En primer lugar están los ubicados en las cercanías de los lagos pero que en realidad se encontraban en tierra, a poca distancia de la orilla de los lagos y abasteciéndose de agua a partir de canales de los propios lagos o de afluentes de los cuales aquéllos se alimentaban. En segundo lugar, los poblados que se encontraban en las riberas de los lagos pero estaban totalmente en tierra; éstos derivaban canales para el cultivo de chinampas en tierra firme, pero alimentados por canales derivados de los lagos. En tercer lugar se identificaron los poblados parte en tierra y parte en el lago, los cuales tenían sistemas de cultivo tanto de chinampas en tierra firme como de chinampas artificiales lago adentro; y finalmente se identificaron ciudades asentadas en el lago, ya sea por medio de islas naturales o artificiales, denominadas por el arquitecto Luis González Aparicio como ciudades chinampecas (González, 1973), pues fueron creciendo a partir de chinampas o su principal actividad productiva fue a partir base de este método de cultivo. Tal pareciera que su disposición no era al azar, sino que se desarrollaban en función de ciertas condiciones y una de ellas era respetar las corrientes de los lagos, lo cual daba un trazado irregular a las manzanas solares y calles. Otro de los aspectos importantes era el de la protección militar de las chinampas a consecuencia de la continua pugna entre las diferentes tribus chichimecas que poblaron la cuenca (véase figura 4). Posteriormente se realizó una comparativa de estos poblados en planos actuales e históricos, además de hacer un registro de campo de los principales poblados, en los cuales pudo identificarse la evolución morfológica de los diversos elementos urbanos que los conforman. A continuación se describe con cierto detalle cada uno de estos poblados.

Estos poblados adquieren la denominación de chinampecas por haber utilizado las chinampas laguna adentro como método de cultivo y como recurso para expandir su territorio; el ejemplo más notable de este tipo de poblaciones es la Ciudad de México, ya que al ser el conjunto monumental más importante del país, y el sitio donde más edificios patrimoniales se concentran, ha permitido que las huellas de la existencia de acequias en la traza urbana sea más evidente, ya sea que hayan permanecido en la traza de solares, manzanas y calles, o bien, que puedan percibirse en el partido arquitectónico de los edificios por los cuales pasaba una acequia. Otro de los elementos más registrados en esta ciudad son los puentes, y éstos, al igual que las acequias, condicionaron el trazo de manzanas y solares (véase figura 5). En la misma situación se encontraban los poblados cercanos a la Ciudad de México, los cuales se caracterizaron por asentarse en pequeñas islas que fueron expandiendo su territorio mediante chinampas dedicadas al uso agrícola: al sur se encontraba Mixiuhca, Santa Anita, Ixtacalco y San Juanico, mientras al norte destaca Azcapotzalco. El poblado de Iztacalco se encontraba en las orillas del lago de Texcoco y es identificado como un poblado chinampeca y de gran producción agrícola; sin embargo, no es tan notoria su traza de isla como en otros poblados, sobre todo porque era muy pequeño y se dividía en barrios que estaban separados, además de localizarse entre acequias que los dividían, perdiéndose los rastros de su origen a partir de pequeñas islas (véase figura 6).

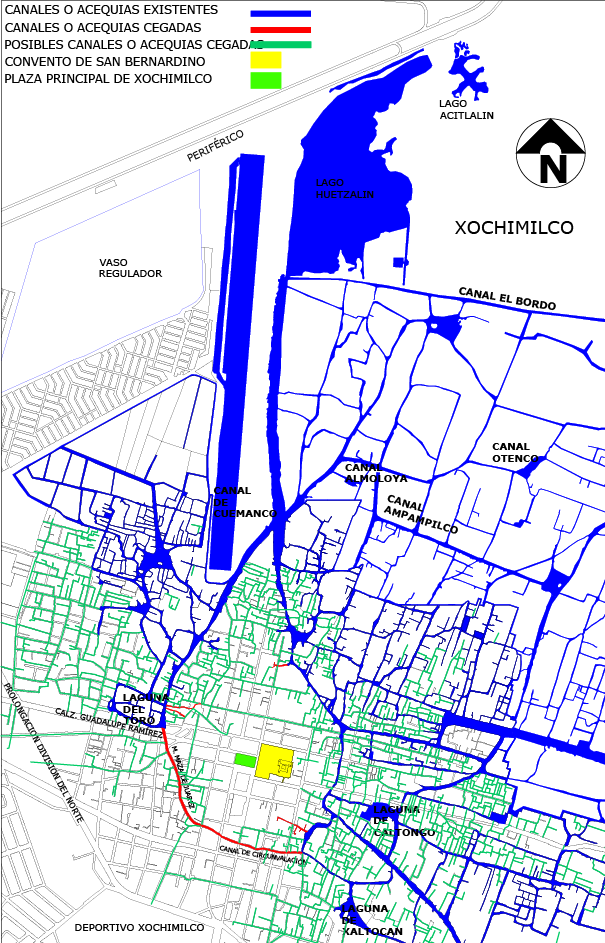

Xochimilco es el mayor ejemplo de los poblados chinampecas en donde se advierte la forma en que los canales han cambiado de uso, observándose zonas dedicadas a la agricultura con canales principales que comunicaban las chinampas y canales secundarios que alimentaban los cultivos. Además, en las cercanías del centro se observan zonas habitacionales con idénticas soluciones que en las zonas agrícolas pero con diferente uso -por ejemplo en las vialidades terrestres o en la distribución de los lotes y las construcciones ubicadas dentro de los mismos-, encontrándose en esta zona rastros de las acequias prehispánicas y de las chinampas agrícolas en su traza, por lo cual constituye el patrimonio más grande e importante que subsiste en nuestros días. En segundo lugar, en cuanto a tamaño y estado de conservación, destaca Mixquic; sin embargo ambos sitios, al igual que Tláhuac, se hayan en riesgo de perderse por el cambio de uso de suelo, de agrícola a habitacional, además de por la creciente contaminación (véase figura 7).

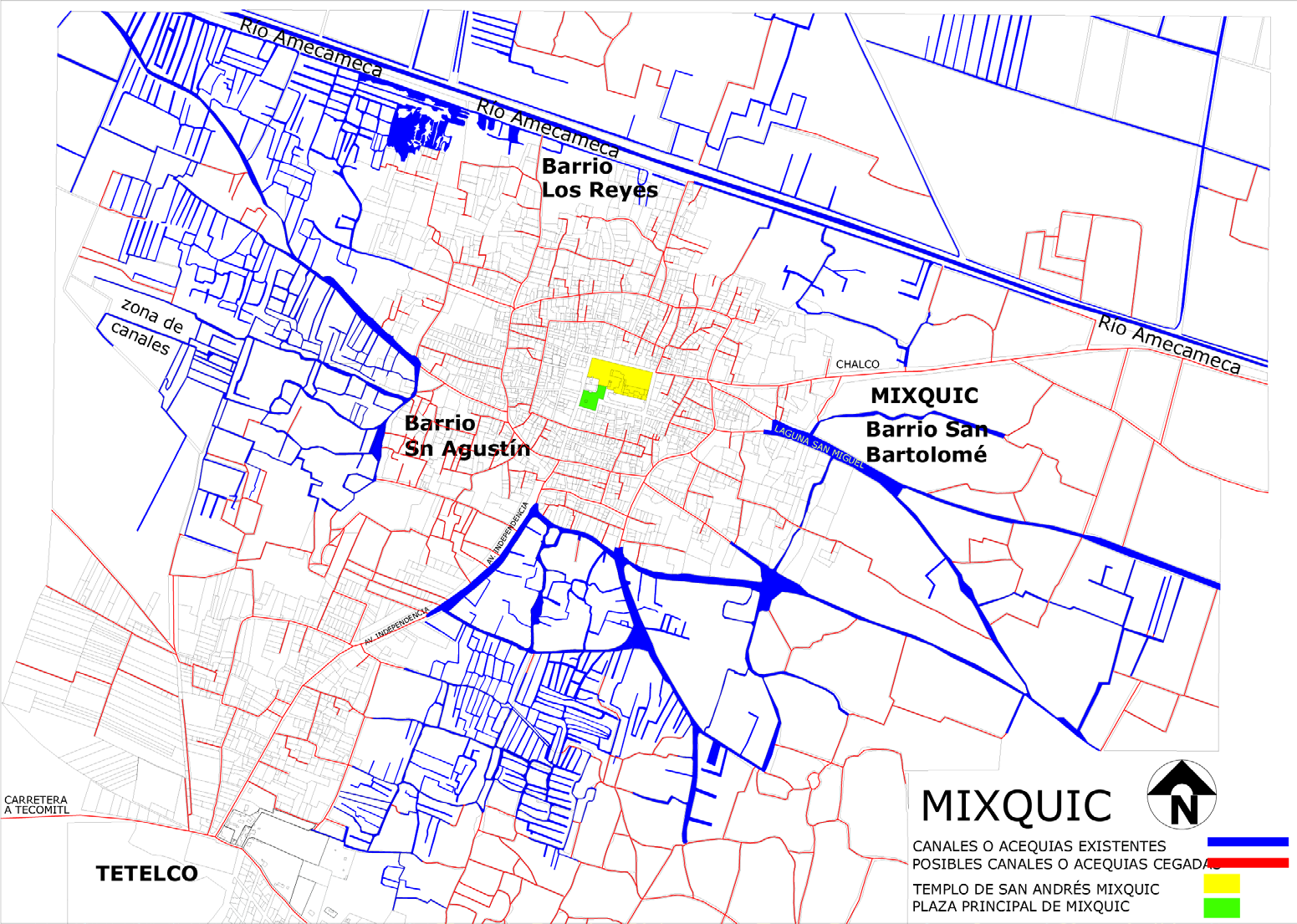

Al igual que Tláhuac, Mixquic conservó su situación de pueblo chinampero en pleno lago de Chalco (Bernal 2009:191), manteniéndose así hasta el siglo pasado, cuando la desecación de los lagos hizo que sus abastecimientos de agua se vieran reducidos y su conexión con tierra firme se fuera haciendo más estrecha. A pesar de este desecamiento la existencia de un manantial con una pequeña alberca al norponiente del poblado, la cercanía del río Amecameca y múltiples plantas de agua tratada por parte de Sistema de Aguas de la Ciudad de México permiten mantener una fuerte producción agrícola; sin embargo, pueden observarse numerosos canales y ahuejotes que ya se han secado, quizá a causa de las aguas con que se riegan los cultivos, pues resulta evidente la contaminación de sus canales y lagunas. En lo que se refiere a la traza urbana del poblado, subsisten vestigios de antiguos canales principales, con las ramificaciones de lo que serían posibles canales secundarios y actualmente son pequeños callejones; tal pareciera que el poblado comenzó con un esquema de una plaza central y vialidades concéntricas, el cual se extendió durante cientos de años hasta unirse con el poblado vecino de Tetelco (véase figura 8).

Entre las escasamente documentadas destacan las islas que se encontraban en los lagos septentrionales de la cuenca; es decir, las que se ubicaban en la laguna de Jaltocan o Tonanitla. Una de ellas se denominaba Salinas y se localizaba en el límite de las lagunas de laltocan y San Cristóbal; en ocasiones se le representaba en los planos novohispanos como una isla; otras veces se le consideraba como un poblado en el extremo de una península que se encontraba unida a tierra por el lado oriente, y otras ocasiones se le dibujaba como un poblado que dividía los dos lagos de esa zona. Las otras dos islas eran las que le daban nombre a esta laguna: Jaltocan al extremo norte y Tonanitla al sur de ese poblado (véase figura 9).

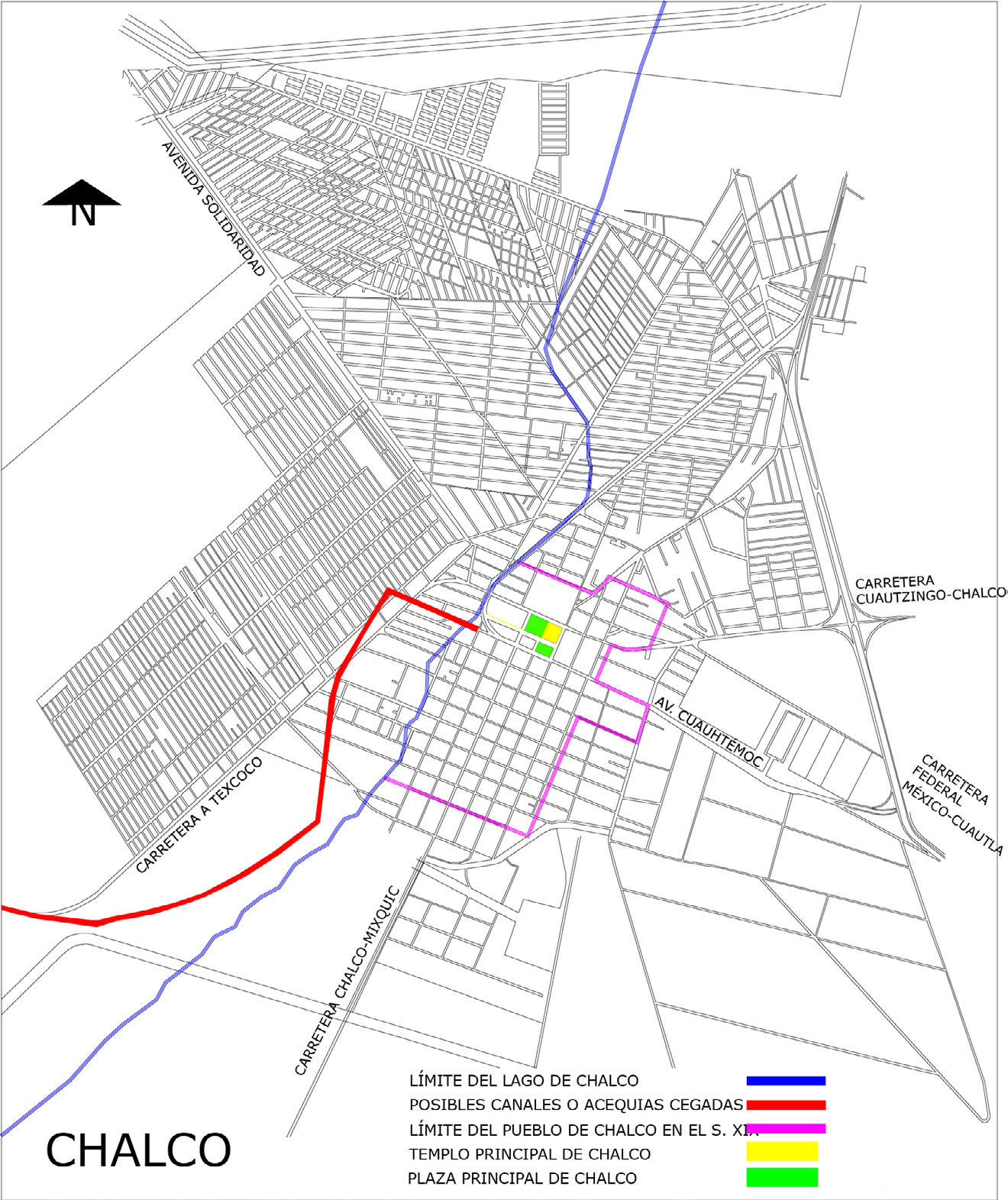

En las márgenes de los lagos hubo una gran cantidad de poblados que asentaron sus edificios y vialidades parte en el agua y parte en tierra; el desarrollo de esos sitios se originó por la disposición de los sistemas de canales dedicados al cultivo, tanto de chinampas tierra adentro como lago adentro. Entre los poblados que siguieron esa disposición se cuentan Tacubaya, Texcoco, Iztapalapa, Chalco, Tulyehualco, y Tetelco; sin embargo, pocos son los rastros que pueden identificarse en planos actuales porque se ha modificado la traza original de esos sitios, y con ello se perdieron vestigios de los elementos urbanos históricos que los conformaban. En nuestros días el poblado de Chalco se encuentra altamente modificado en su traza urbana, por lo que se perdieron los rastros de su pasado chinampero y en las fotografías satelitales puede apreciarse una línea diagonal donde aún es posible percibir los límites de la ciudad con el lago de Chalco; además de que en el trazado de las calles y en las mismas fotografías satelitales se puede observar el gran acalote que servía de comunicación con los demás poblados chinamperos hasta llegar a la ciudad de México (véase figura 10).

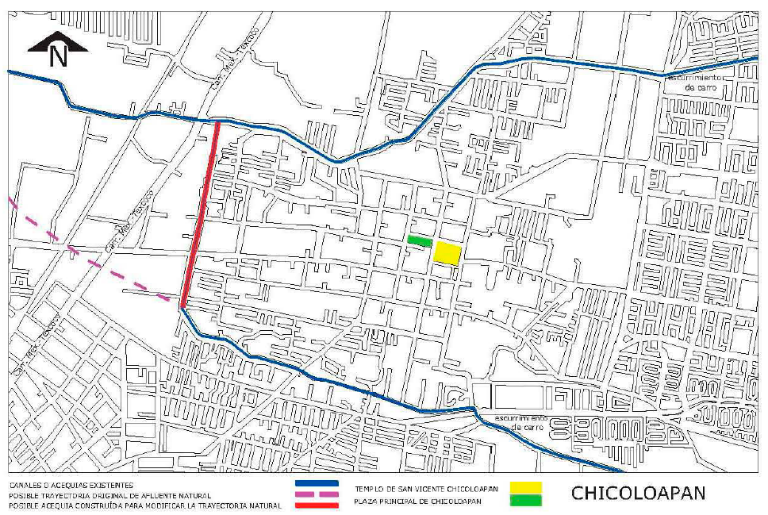

Una variante de los poblados ribereños fueron los ubicados en las faldas de las zonas montañosas, entre ellos se cuenta a Iztapalapa, Culhuacán, Chimalhuacán, Chicoloapan, Tlapacoya, Acozac y el Tepeyac; la razón de que se localizaran en estas zonas se debe al aprovechamiento de las aguas tributarias provenientes de los cerros o de algún manantial; igualmente aprovechaban los canales naturales para prolongar su trayectoria hacia canales artificiales que rodeaban la ciudad con el fin de evitar las inundaciones desviando las aguas hacia zonas de cultivo; además, la disposición de los canales formaban una útil barrera para la protección militar. Este esquema fue asimilado y adoptado durante el periodo novohispano, tal y como puede verse en los proyectos de urbanización realizados en la Villa de Guadalupe. En el pueblo de Chicoloapan se pueden observar diversos canales alimentados por las escorrentías de los cerros cercanos, encontrándose en la traza actual diversas calles que parecieran haber sido en algún momento canales o acequias con la misma función, y por ello es muy probable que los canales existentes en esa zona sean naturales, con una mínima intervención de la mano del hombre, si bien son aprovechados como defensa militar y para evitar las inundaciones (véase figura 2).

Los poblados con herencia prehispánica que se ubicaban en los extintos lagos y sus riberas, tuvieron una traza urbana en la cual repercutió su relación con los lagos, debiendo adoptar la inclusión de acequias en su traza conforme se encontraban más cerca de las lagunas. Por otro lado puede observarse el cambio de uso en varios elementos urbanos: en primer lugar las antiguas chinampas prehispánicas cambian su uso agrícola y se convierten en manzanas para uso habitacional; en cuanto a las vialidades fluviales, los canales cambian de uso en función de su tamaño, convirtiéndose en vialidades vehiculares y peatonales. En lo referente a los canales prehispánicos, tuvieron similitudes con sus análogos occidentales en tanto fueron utilizados para la protección militar, según señalaron Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, quienes como hombres de batalla pusieron gran atención en la disposición estratégica de las calzadas, puentes, albarradas y, por supuesto, las acequias, mismas que dificultaban el acceso a los poblados chinampecas y cuyo ejemplo más destacado es la ciudad de México-Tenochtitlán. Otros poblados se localizaban al pie de cerros estos últimos parecen adoptar un esquema totalmente autóctono, el cual tuvo una continuidad durante el virreinato, un periodo en el cual se añade la función de resguardo de los poblados para controlar el paso de las mercancías y el cobro de impuestos de las mismas, observándose ejemplos de lo antes referido en poblados como la Villa de Guadalupe.

En algunos de los principales poblados de la cuenca de México se puede observar que se ha perdido gran parte de los vestigios de su pasado lacustre, lo cual permite valorar a los que aún sobreviven en la zona sur, entre ellos Xochimilco, Tláhuac y Mixquic. Sin embargo, tal pareciera que el descuido en el cual han caído puedan hacer que en un futuro muy cercano éstos también puedan perderse, en primer lugar, por la contaminación; en segundo lugar por el abandono de las chinampas como medio de producción agrícola, siendo Mixquic un caso excepcional en que la producción agrícola es aún muy alta; otro de los grandes problemas es el de las construcciones que invaden por completo las zonas de cultivos, con lo cual se rompe el equilibrio ecológico de la zona. La urgencia de emprender planes de rescate ambiental y urbano en estas áreas chinamperas es imperativo si se quiere preservar este patrimonio, ya que son herencia tangible para las generaciones venideras, tratando de evitar que en un futuro sólo queden testimonios en documentos, añorando románticamente los momentos en que esos lugares existían, tal y como ocurre con algunos de los núcleos urbanos señalados aquí.

Archivo Histórico del Distrito Federal (AHDF).

Cortés, Hernán (2010), Cartas de Relación, México, Porrúa. p. 77, 183-184.

Departamento del Distrito Federal (DDF) (1975), Memoria de las obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito Federal, México, Departamento del Distrito Federal, Secretaría de Obras y Servicios, pp. 86-87.

Díaz del Castillo, Bernal (2009), Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, México, Porrúa. 159-160, 191, 249 y 345.

Cervantes Borja, Jorge E. y Alfaro Sánchez, Gloria (2000), La ciudad de México en el fin del segundo milenio, México, Gobierno del Distrito Federal/El Colegio de México, pp. 47-48.

Fondo Ayuntamiento del Gobierno del Distrito Federal, Sección Ríos y Acequias.

Gibson, Charles (2007), Los aztecas bajo el dominio español, México, Siglo XXI, pp. 226-229.

González Aparicio Luis (1973), Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlán, México, INAH.

Jalpa Flores, Tomás (1998), "La Provincia de Chalco, siglos XVIXVII", en Novahispania, 3. pp. 135, 179-185.

Plo y Camín, Antonio (1838), El Arquitecto Práctico, Civil, Militar y Agrimensor, París, Imprenta de Pillet Ainé.

Reyna, María del Carmen (1995), Tacuba y sus alrededores, siglos XVI al XIX, México, INAH, pp. 17-27.

Rivera Cambas, Manuel (2000), México pintoresco artístico y monumental, México, Valle de México, pp. 26, 517, 518, 523-535.

Schuetz, Mardith K. (1987), Architectural Practice in Mexico City, Tucson, The University of Arizona Press Tucson.